こんにちは、なき爺です。

いつもご覧くださり、ありがとうございます。

今日は私の友人から 「スジボリがうまく出来ない。どうしたら上手くスジボリができるの?」 という質問を頂きましたので、スジボリについて体系的に詳しく解説したいと思います。

私も最初は上手くスジボリが出来ませんでしたが、工夫と回数を重ねるうちに上手くスジボリが出来るようになりました。長年ガンプラを趣味にしてきましたが、試行錯誤しているうちに気がついたテクニックなども紹介します。

スジボリに関して網羅的に詳しく説明していきますので、ご興味のない項目などは飛ばしていただいてもかまいません。ご覧いただいている方の中には、ある程度スジボリの経験があり、既にご存じのこともあると思いますので、その場合は飛ばしてお読みください。しかし、ひょっとしたら目からウロコということがあるかもしれませんので、最後までお読みいただければ幸いです。

1. スジボリとは

プラモデルのパーツの表面には、モールドと呼ばれる溝や筋(スジ)、あるいは凹凸などのディテール表現がなされています。モールドの具体例は、パネルライン(装甲の分割線)、装甲の段のように盛り上がっているもの、リベット・ボルトの頭など模型の立体感を出すために施された様々な模様や刻印などがあります。

プラモデルのパーツの表面には、モールドと呼ばれる溝や筋(スジ)、あるいは凹凸などのディテール表現がなされています。モールドの具体例は、パネルライン(装甲の分割線)、装甲の段のように盛り上がっているもの、リベット・ボルトの頭など模型の立体感を出すために施された様々な模様や刻印などがあります。

スジボリとは、これらのモールドの溝や縁を工具を使って彫り直すことで、それらの造形を一層際立たせ、立体感を持たせる作業のことです。

ちなみに、これは余談ですが、こうした溝に塗料を流し込むことを「墨入れ」と呼び、主に陰影を表現するための一手間の作業があり、塗料の色は「黒」「ダークグレ」「グレー」「茶色」などが代表的です。墨入れすることでより一層モールドが際立つので、ガンプラ製作の代表的な追加作業の一つです。(墨入れについては別の記事を書こうと考えています)

もともと最初から、パーツにあるモールドに沿って溝を彫り直す場合と、元の製品にはモールドはないが、どうものっぺりしていてリアル感がなく、寂しいなというパーツに、自分で好きなモールドを彫るスジボリの追加などがあります。

そもそも、スジボリのスジとはパネルラインのことであり、鉄板などがつなぎ合わされている部分のことを指します。飛行機であっても、車のボディーであってもすべて一枚の鉄板から出来ているというわけではなく骨組み(フレーム)に鉄板を貼り合わせていく感じで作られています。ガンプラのようなモビールスーツでも、もし実在していれば同じです。この溝があることで、よりリアルな作品になります。

スジボリには、大きく3つ種類があると私は考えています。

a. 彫り直し

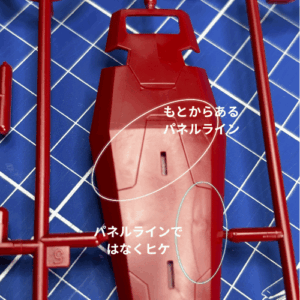

彫り直しとは文字通り、もともとあるパネルライン(溝)をより際立たせるために深く彫ることです。商品によっては、パネルラインが甘い(浅い)ものもあります。また、ゲート処理やヒケ処理のためにヤスリ掛けをする場合、もともとあるパネルラインが浅くなってしまいます。こうした場合に、元からあるパネルラインをなぞるように彫ることで、パネルラインを印象つけたり、やすり掛けによって浅くなったパネルラインを復旧します。

彫り直しとは文字通り、もともとあるパネルライン(溝)をより際立たせるために深く彫ることです。商品によっては、パネルラインが甘い(浅い)ものもあります。また、ゲート処理やヒケ処理のためにヤスリ掛けをする場合、もともとあるパネルラインが浅くなってしまいます。こうした場合に、元からあるパネルラインをなぞるように彫ることで、パネルラインを印象つけたり、やすり掛けによって浅くなったパネルラインを復旧します。

ゲート処理やヒケ処理をしていると、わずかなパネルラインは消えてしまう場合があります。そうならないように、ヤスリ掛けをする前に彫り直しをしたり、ヤスリ掛けをしながら(様子を見ながら)彫り直しを並行して行います。

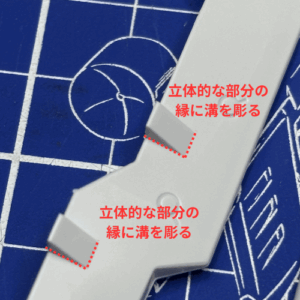

b. 段差部分やコーナー等のスジボリ追加

ガンプラ製作をしていると、パーツによっては、段差があるような形状をしているパーツがあります。この段差部分にあらかじめパネルラインが彫り込まれているものもありますが、ほとんどの場合、新たにスジボリを加えることにになります。この段差部分を際立たせるためにこの段差に沿ってパネルラインを彫ります。こうすることで、より本物らしく仕上げることが出来ます。

ガンプラ製作をしていると、パーツによっては、段差があるような形状をしているパーツがあります。この段差部分にあらかじめパネルラインが彫り込まれているものもありますが、ほとんどの場合、新たにスジボリを加えることにになります。この段差部分を際立たせるためにこの段差に沿ってパネルラインを彫ります。こうすることで、より本物らしく仕上げることが出来ます。

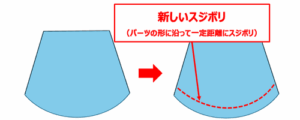

c. オリジナルデザインでスジボリ

ガンプラ作成を行っていると、EG , HG (一部のMG)は、パーツにパネルラインやモールドがなく、のぺっとした印象を受ける部位があります。

プラモデルは金型の中に液状の樹脂(プラスチック)を流し込み固めることで、パーツが出来上がります。パネルラインやモールドを入れるには、ランナーを成形する金型の形状が複雑になり、金型製作に時間と費用が掛かります。またパネルラインがあるということは、その金型にわずかな凹凸があり、液状の樹脂を流し込む際に、上手く充填出来ず、不良品となるリスクが高くなります。同じ1/144というサイズであっても、RGはHGやEGに比べ非常に多くのパーツ分割や細かなパネルラインが入っていることから、それだけ金型が高価になり、お値段が割高になっている訳です。

こうしたパーツに自分なりに想像力を働かせて、新しいパネルラインを入れることがあります。どんな新しいパネルラインにすれば、かっこよく見えるかよくわからないという方がいると思いますが正解はありません。PG作品やMG作品、プロのモデラーのデザインなどを参考に、先ず鉛筆等で下書きしてみて、最終的なデザインを決めてください。

2. スジボリに必要な工具・道具

スジボリに必要な道具は、大きく分けて3つです。

a. スジボリを行う工具

b. スジボリを行う際の補助道具

c. 失敗した時の補修道具

a. スジボリを行う工具

スジボリを行う工具の代表的なものは、①ケガキ針②タガネ③チゼル④彫刻刀があります。

デザインナイフを使うという方もいらっしゃいますが、私はおすすめしません。デザインナイフは鋭利な刃物ですので、ほんの僅かな力や圧で溝が深くなる場合があります。スジボリの後に、墨入れを行う際に割れの原因になりかねません。

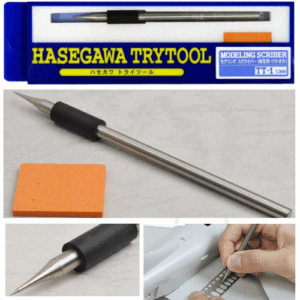

① ケガキ針

ケガキ針とは昔からプラモデルのスジボリ等に用いられていた工具で、文字通り先端が針のようにV時に尖っています。非常に細いパネルラインを引く場合によく用いられます。また、後述しますが、はみ出すリスクが多いような箇所にはあらかじめケガキ針で軽く溝を彫った後に、タガネやチゼルで整えると失敗が少ないです。

ケガキ針とは昔からプラモデルのスジボリ等に用いられていた工具で、文字通り先端が針のようにV時に尖っています。非常に細いパネルラインを引く場合によく用いられます。また、後述しますが、はみ出すリスクが多いような箇所にはあらかじめケガキ針で軽く溝を彫った後に、タガネやチゼルで整えると失敗が少ないです。

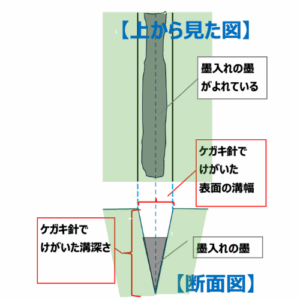

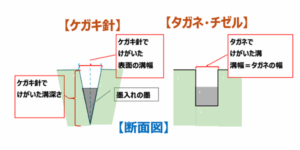

先に述べた通りケガキ針の特徴は先端が尖っていることから、溝の断面がVの時になるということです。

このため、メリットは非常に細いパネルラインを引くことが出来ますが、デメリットは墨入れの際に墨の量で太さが変わる(線がヨレよれる)現象が起こりやすいと言うことです。墨が多く入ると線が太くなりますし、少ない場合は線が細くなります。スジボリのみで終わらせる場合は、特に問題ありませんが、スジボリの後に墨入れをするという方は、注意しましょう。(スジボリしたところはどうしても表面が粗くなります。また墨入れの墨も粒度がありますので、墨入れする際に均一に流れず、場所によって墨の量にムラが生まれます。Ⅴの字の断面に均一に墨が埋まらないという現象が起き、これが原因で上から見ると線の太が微妙に異なり、線がヨレているように見えるのです。

このため、メリットは非常に細いパネルラインを引くことが出来ますが、デメリットは墨入れの際に墨の量で太さが変わる(線がヨレよれる)現象が起こりやすいと言うことです。墨が多く入ると線が太くなりますし、少ない場合は線が細くなります。スジボリのみで終わらせる場合は、特に問題ありませんが、スジボリの後に墨入れをするという方は、注意しましょう。(スジボリしたところはどうしても表面が粗くなります。また墨入れの墨も粒度がありますので、墨入れする際に均一に流れず、場所によって墨の量にムラが生まれます。Ⅴの字の断面に均一に墨が埋まらないという現象が起き、これが原因で上から見ると線の太が微妙に異なり、線がヨレているように見えるのです。

ケガキ針には上記のようなペン型以外に、一定の感覚を保ってけがく道具もあります。

私も愛用しています。非常使い勝手よく便利です。使い方は片方を基準とのなる部分に当ててけがくだけです。

②タガネ

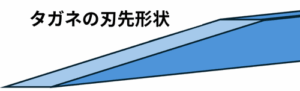

スジボリの代表的な工具であり、現在は0.075㎜から、0.1㎜, 0.125㎜, 0.15㎜, 0.2㎜といろいろな幅のタガネがあり、太いものは2.0㎜程度のものまであります。タガネの特徴は、先端部を横から見ると刃先が鋭角に尖っており、上から見ると四角で刃面は幅の太さ分だけ直線であり、比較的折れにくい形状をしています。

また、タガネはメーカーによってタングステン鋼のように超硬質な素材を使っています。物理の話になってしまいますが、物質は固くなればなるほど脆くなります。硬くなればなるほど、曲げの圧力には脆く折れやすくなるという特徴があります。よって、折れにくい形状と言いながら、誤って床に落としたりすると簡単折れます。特に細いタガネは、折れやすいですので、床に落とさないように十分に注意しましょう。(私も落として何本か折ってしまいました)。

また、タガネはメーカーによってタングステン鋼のように超硬質な素材を使っています。物理の話になってしまいますが、物質は固くなればなるほど脆くなります。硬くなればなるほど、曲げの圧力には脆く折れやすくなるという特徴があります。よって、折れにくい形状と言いながら、誤って床に落としたりすると簡単折れます。特に細いタガネは、折れやすいですので、床に落とさないように十分に注意しましょう。(私も落として何本か折ってしまいました)。

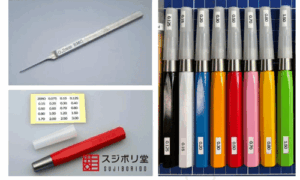

タガネの代表格といえばスジボリ堂のBMCタガネでしょう。私も10年以上前にBMCタガネがいいと聞き買い揃えました。専用のグリップも販売されており、私は写真のように0.125mm〜1.0mmまで買い揃え、グリップの色を全て変えました。

タガネの代表格といえばスジボリ堂のBMCタガネでしょう。私も10年以上前にBMCタガネがいいと聞き買い揃えました。専用のグリップも販売されており、私は写真のように0.125mm〜1.0mmまで買い揃え、グリップの色を全て変えました。

しかし、最近ではスジボリ堂のBMCタガネは非常に高額で売買さており、メーカー専用サイトでもほとんど手に入らなくなりました。残念です。

一方、BMCタガネでなくてもタングステン鋼を使ったタガネは販売されています。

まずは、ファンテックの斬技シリーズです。先端に円形のプラスチックがついてありサイズが見えやすく記載されています。色も違っており識別しやすく専用ケースもあります。グリップは2色のみ。私は使ったことがありませんが、これもよく使われている商品です。最近0.05㎜が発売となりました。

まずは、ファンテックの斬技シリーズです。先端に円形のプラスチックがついてありサイズが見えやすく記載されています。色も違っており識別しやすく専用ケースもあります。グリップは2色のみ。私は使ったことがありませんが、これもよく使われている商品です。最近0.05㎜が発売となりました。

次にRaywoodが発売したタガネDULOです。Raywoodはラジコン用の工具などを販売している会社で、最近ではプラモデル用の商品も多数販売しています。このDULOは発売前に多くのプロモデラーがテストを行なっており、ユーチューブなどでも紹介されていますが、かなり使い勝手は良さそうです。私は持っていませんが、専用スタンドがなんとも大人の工具好きにはたまりません。

これ以外に、通販などでは多くのタガネが販売されています。金銭的に余裕があれば上記がお勧めですが、値段の高いタガネから始めなくても、安く手に入りやすいものから始めてみるということでも良いと思います。確かに高い工具はそれだけ信頼性も高いことは確かでしょうが、ガンプラ製作をこれから始めようという方は、急いで高い工具を買い揃える必要はないと思います。

③チゼル

こちらも使用している方も多いと思います。先端の引っ掛かりが強くなるように内側に丸まっています。タガネに比べ引っ掛かりが強いのが特徴です。プラスチックやアクリル板をカットする代表的な工具でPカッターというものがありますが、これによく似ています。先端が細くなっていますので、カーブのスジボリを行う際は注意が必要。ラインに沿って角度を合わせて行かないと先端が欠ける恐れがあります。Mr.Hobbyのラインチゼルはタングステン鋼ではなく、アルミニウムの焼き入れ工具鋼となります。よって比較的安価です。タガネに比べ引っかかりが強くなりますので、使用の際にはちょっとしたコツが必要であり、カーブなどにもコツがいりますので、初心者の方はタガネの方が無難だと思います。一方、タガネとチゼルの溝の断面は同じですが、ケガキ針の断面とは異なります。

こちらも使用している方も多いと思います。先端の引っ掛かりが強くなるように内側に丸まっています。タガネに比べ引っ掛かりが強いのが特徴です。プラスチックやアクリル板をカットする代表的な工具でPカッターというものがありますが、これによく似ています。先端が細くなっていますので、カーブのスジボリを行う際は注意が必要。ラインに沿って角度を合わせて行かないと先端が欠ける恐れがあります。Mr.Hobbyのラインチゼルはタングステン鋼ではなく、アルミニウムの焼き入れ工具鋼となります。よって比較的安価です。タガネに比べ引っかかりが強くなりますので、使用の際にはちょっとしたコツが必要であり、カーブなどにもコツがいりますので、初心者の方はタガネの方が無難だと思います。一方、タガネとチゼルの溝の断面は同じですが、ケガキ針の断面とは異なります。

④彫刻刀

彫刻刀はたくさんの刃形がありますが、スジボリに使うのは平刀です。

タガネ・チゼルは引くことで削る工具ですが、彫刻刀は押して削る工具です。しかし、プラモデル成形の際に彫刻刀を使って押して削る場面は少なく、彫刻刀の平刀を使って、広い幅の面をカンナ掛けのようにけがき、平らな面に整える際に使用します。よって、プラモデルで使う彫刻刀の平刀は1㎜~4㎜程度です。平刀を使うシーンは1/144では限られると思います。平刀は面を整えるだけでなく、既存のパネルラインの太さを部分的に変えたい時(1.5㎜、2㎜程度の太い線を加える際)などに、平刀を使って当たりを付けます。そうすることでその当たりを付けた線に沿ってタガネを使って、線を太くするというやり方があります。私はWAVEのHTシリーズを愛用しています。キャップがネジ式になっており、使う時はお尻にキャップを取り付けることができます。

タガネ・チゼルは引くことで削る工具ですが、彫刻刀は押して削る工具です。しかし、プラモデル成形の際に彫刻刀を使って押して削る場面は少なく、彫刻刀の平刀を使って、広い幅の面をカンナ掛けのようにけがき、平らな面に整える際に使用します。よって、プラモデルで使う彫刻刀の平刀は1㎜~4㎜程度です。平刀を使うシーンは1/144では限られると思います。平刀は面を整えるだけでなく、既存のパネルラインの太さを部分的に変えたい時(1.5㎜、2㎜程度の太い線を加える際)などに、平刀を使って当たりを付けます。そうすることでその当たりを付けた線に沿ってタガネを使って、線を太くするというやり方があります。私はWAVEのHTシリーズを愛用しています。キャップがネジ式になっており、使う時はお尻にキャップを取り付けることができます。

b. スジボリを行う際の補助道具

スジボリを行う際の補助道具はきれいなラインを引くための定規のような役割を行うものとして、①スジボリガイドテープ、②スチールテンプレートがあります。また私のような爺(じじい)には拡大ルーペは必需品です。

ルーペはメガネタイプのもの・スタンド型・アーム型などいろいろありますが、決め手は拡大率でしょう。メガネタイプは拡大率が低いです。スタンド型・アーム型には高倍率のものもあります。(私は、LEDライト付きの10倍の拡大ルーペを使っています。0.1~0.2㎜のパネルラインを引くので、これがないと見えません。)

①スジボリガイドテープ

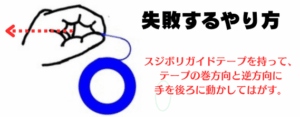

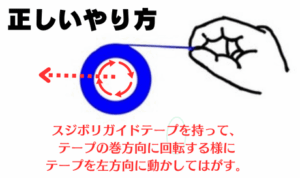

スジボリガイドテープとは、きれいな直線を引く際にパネルラインに沿ってテープを貼り、そのテープを定規のように使ってに沿ってヨレないようにスジボリを行うためのものです。スジボリの定規の役割をしていますので、硬質で肉厚のあるテープになります。スジボリガイドテープは多くのメーカーが販売していますが、通常のテープより硬質なので、コイル状から必要な長さに切りだす際にちょっとしたコツがあります。

スジボリガイドテープとは、きれいな直線を引く際にパネルラインに沿ってテープを貼り、そのテープを定規のように使ってに沿ってヨレないようにスジボリを行うためのものです。スジボリの定規の役割をしていますので、硬質で肉厚のあるテープになります。スジボリガイドテープは多くのメーカーが販売していますが、通常のテープより硬質なので、コイル状から必要な長さに切りだす際にちょっとしたコツがあります。

通常の柔らかいテープと同じように剥がすと、テープが粘着面と逆方向に反ってしまうことがあり、パーツとの粘着性が悪くなることがあります。

通常の柔らかいテープと同じように剥がすと、テープが粘着面と逆方向に反ってしまうことがあり、パーツとの粘着性が悪くなることがあります。

よって、スジボリガイドテープを剥がす際は、テープの先端を巻き方向と反対側(後ろ)方向に引っ張って剥がすのではなく、テープの先端を巻き方向(テープを手から離す方向)に引っ張って、テープを回しながら剥がします。また、パーツにヤスリかけの際の粉などが付着していると粘着力が低下しますので、パーツ面のヤスリ粉を綺麗に取り除いておきます。もともとあるパネルラインの横にスジボリガイドテープを貼ってから彫り直すというのは面倒です。彫り直しの場合、ほとんどの方はスジボリガイドテープ使わずにフリーハンドで彫るでしょう。もちろん、初めての方は失敗しないようにスジボリガイドテープを使った方が安心であれば使ってもかまいません。ただスジボリも結構な数がありますので、ガイドテープ無しでフリーハンドでスジボリが行なえるように練習しましょう。(失敗しない極意は後述します)

よって、スジボリガイドテープを剥がす際は、テープの先端を巻き方向と反対側(後ろ)方向に引っ張って剥がすのではなく、テープの先端を巻き方向(テープを手から離す方向)に引っ張って、テープを回しながら剥がします。また、パーツにヤスリかけの際の粉などが付着していると粘着力が低下しますので、パーツ面のヤスリ粉を綺麗に取り除いておきます。もともとあるパネルラインの横にスジボリガイドテープを貼ってから彫り直すというのは面倒です。彫り直しの場合、ほとんどの方はスジボリガイドテープ使わずにフリーハンドで彫るでしょう。もちろん、初めての方は失敗しないようにスジボリガイドテープを使った方が安心であれば使ってもかまいません。ただスジボリも結構な数がありますので、ガイドテープ無しでフリーハンドでスジボリが行なえるように練習しましょう。(失敗しない極意は後述します)

また、スジボリガイテープには曲線に使える伸縮性のあるものもあります。伸縮性がある分、ガイドとしての役割は若干低下します。(私はカーブ等は、スジボリガイドテープではなく後述のテンプレートを使ったり、上述のスプリングコンパス等のツールを使うことが多いです。)

しかし、既にあるパネルラインの彫り直しでもスジボリテープを使う場合があります。コーナー等をスジボリする際は、はみ出しを防止するためにストッパーとしてガイドテープを用いる場合です。このような使い方をしている方は多くいると思いますが、私はコーナーであってもスジボリガイドテープは使わずフリーハンドで行います。(その方法は後述します。)

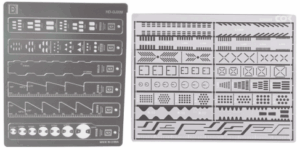

②スチールテンプレート

スチールテンプレートは金属製(ほとんどが薄いステンレス製)のテンプレートです。多くのメーカーからたくさんの種類のテンプレートが販売されています。最近では、ガンプラに適したテンプレートも多く販売されています。ほとんどのパーツは少し丸みを帯びており真っ平らではありません。よって定規をあてる場合、その定規はパーツに沿って湾曲出来る程度の柔軟性が必要なので薄いステンレスが用いられているようです。

スチールテンプレートは金属製(ほとんどが薄いステンレス製)のテンプレートです。多くのメーカーからたくさんの種類のテンプレートが販売されています。最近では、ガンプラに適したテンプレートも多く販売されています。ほとんどのパーツは少し丸みを帯びており真っ平らではありません。よって定規をあてる場合、その定規はパーツに沿って湾曲出来る程度の柔軟性が必要なので薄いステンレスが用いられているようです。

曲線ではスチールテンプレートを使うことが多いです。しかし、スチールテンプレートを使うケースは新たにスジボリを追加するような場合がほとんどでしょう。使い方は、スジボリしたいところにスチールテンプレートを置き、マスキングテープ等で、動かないように固定します。マスキングテープを使わずに、スチールテンプレートを指で押さえながら、スジボリを追加するという方もいますが、マスキングテープを使った方が良いと思います。途中で休憩したり手が疲れた時など、マスキングテープで固定していれば心配いりません。

曲線ではスチールテンプレートを使うことが多いです。しかし、スチールテンプレートを使うケースは新たにスジボリを追加するような場合がほとんどでしょう。使い方は、スジボリしたいところにスチールテンプレートを置き、マスキングテープ等で、動かないように固定します。マスキングテープを使わずに、スチールテンプレートを指で押さえながら、スジボリを追加するという方もいますが、マスキングテープを使った方が良いと思います。途中で休憩したり手が疲れた時など、マスキングテープで固定していれば心配いりません。

③失敗した時の補修道具

スジボリを失敗した時の補修道具は、①ヤスリと②パテに分かれます。瞬間接着剤を使うという方もおられますが、瞬間接着剤は硬化するとプラスチックより硬くなりますので、表面を平に整えるのが難しくなります。

i. ヤスリ

浅いはみだし疵であれば、ヤスリ掛けを行えば、はみだし疵は消えます。但し、はみだし疵の深さにより、ヤスリ掛けで対処せずパテを使った方がよい場合があります。ヤスリ掛けで対応する場合、傷の深さまでパーツを削ることになりますので、他のパネルラインの彫り直し、補修面の湾曲・他のパーツとの重ね合わせや、左右のバランス等を考える必要があります。ちょっとヤスって消えない様であればパテで補修しましょう。

ii. パテ

疵補修用のパテは多くのメーカーからいろいろな製品が発売されています。私は硬化が早く、削り易いガイアノーツの瞬間カラーパテを使っています。瞬間硬化パテは、パテそのものでは硬化しませんが、硬化剤を吹き付けることで、瞬時に硬化します。スジボリの補修などほんの少しの箇所を埋める場合は、瞬間硬化パテを、マスキングープ等の上に1滴たらし、爪楊枝を使って必要な量のパテを疵に充填していくという方が、硬化後に表面を研磨してならす際にヤスリ掛けが楽になります。パテを使う場合、パテ埋めした部分は色が変わりますので塗装が必要になります。

疵補修用のパテは多くのメーカーからいろいろな製品が発売されています。私は硬化が早く、削り易いガイアノーツの瞬間カラーパテを使っています。瞬間硬化パテは、パテそのものでは硬化しませんが、硬化剤を吹き付けることで、瞬時に硬化します。スジボリの補修などほんの少しの箇所を埋める場合は、瞬間硬化パテを、マスキングープ等の上に1滴たらし、爪楊枝を使って必要な量のパテを疵に充填していくという方が、硬化後に表面を研磨してならす際にヤスリ掛けが楽になります。パテを使う場合、パテ埋めした部分は色が変わりますので塗装が必要になります。

3. 失敗しないスジボリの極意

私の長年の経験から失敗しないスジボリの極意は3つあります。

a. 力を掛けない。

スジボリを行って失敗する方はスジボリする際に力を掛け過ぎていることがほとんどです。タガネにしてもチゼルにしてもペンのような形状ですので、ペンを使う時と同じように指先でタガネを引こうとしてしまいますが、これだと筆圧が強くなります。スジボリは1回で彫るものではなく、10回〜20回位繰り返すことで、自然としっかりとした綺麗な溝が彫れます。最初は、全く力を入れず、工具の重みだでけパネルラインをなぞる程度です。これを3〜5回やるとある程度しっかりとした溝ができます。すると多少(ごく僅かですが)力を加えてもヨレなくなります。この「多少力を加えても」という力加減ですが、シャーペンで線を引く筆圧に比べれば無いに等しいほどの力です。極ほんの少し引っ掛かりを感じるかな?程度の力です。慣れてくるまでは、工具を支える指先には力を入れず、手首を引く(左右・前後に動かす)ように動かします(引っ掛かりの感覚に慣れてくると、手首を移動させずに指先を使ってうまく引けるようになります)。スジボリは状況にもよりますが、10~20回繰り返すことでしっかりとしたパネルラインが引けるものと考えてください。プロのモデラーでも1発でスジボリを決める(完了する)ことはありません。これは多くのモデラーが口を揃えて言っていることですので、力を入れないスジボリを目指してください。

仮に、力を掛けていないスジボリではみ出してしまったとしても疵は浅く軽微であり、600番くらいのヤスリで簡単に消すことが出来ます。

スジボリは塗装をしない方の場合、補修のパテが使えません。よって、失敗を恐れてスジボリをしない方もいると思いますが、力を入れずにスジボリを行う感覚が身に付けば、失敗してもパテを使う必要がなくなりますので、成形色仕上げ派の方には是非試していただきたいです。

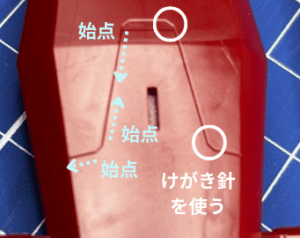

b. スジボリをする向きを工夫する

スジボリとは押してケガクものではなく、引いてケガクものです。よって、パネルラインの始点と終点を一回で引くのではなく、片方の端から引いて途中でやめる。今度は逆の端から引いて途中でやめるというやり方をすることで、はみだしを防ぐことが出来ます。スジボリは引きますので、指先を動かして引く場合は、終わり部分が見えにくくもなります。(手首を動かしてスジボリを行うような場合は終点もよく見えます)

スジボリとは押してケガクものではなく、引いてケガクものです。よって、パネルラインの始点と終点を一回で引くのではなく、片方の端から引いて途中でやめる。今度は逆の端から引いて途中でやめるというやり方をすることで、はみだしを防ぐことが出来ます。スジボリは引きますので、指先を動かして引く場合は、終わり部分が見えにくくもなります。(手首を動かしてスジボリを行うような場合は終点もよく見えます)

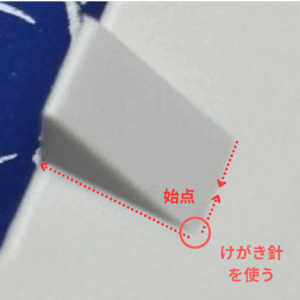

c. コーナーやカーブを彫る時はケガキ針を使う

スジボリで最も失敗しやすい箇所がコーナーです。先にも述べましたが、コーナーの場合一方の始点、もう一方の始点がコーナーということになりますが、これを上手くつなぎ、スジボリを入れる必要がありますが、この際にだいたい失敗する方が多いのではないでしょうか(少なくとも私はそうでした)。こうした個所は、けかぎ針を使って、これも力を入れずコーナーをなぞっていきます。3〜5回繰り返すと、ある程度の溝が彫られています。その後タガネやチゼル(コーナーはひねる作業があるので、チゼルはあまりお勧めできません)を使って、太さを整えます。ケガキ針でけがいた後にタガネを使うのと、そうでないのとでは、スジボリのやり易さ、失敗しにくさが格段に違います。

スジボリで最も失敗しやすい箇所がコーナーです。先にも述べましたが、コーナーの場合一方の始点、もう一方の始点がコーナーということになりますが、これを上手くつなぎ、スジボリを入れる必要がありますが、この際にだいたい失敗する方が多いのではないでしょうか(少なくとも私はそうでした)。こうした個所は、けかぎ針を使って、これも力を入れずコーナーをなぞっていきます。3〜5回繰り返すと、ある程度の溝が彫られています。その後タガネやチゼル(コーナーはひねる作業があるので、チゼルはあまりお勧めできません)を使って、太さを整えます。ケガキ針でけがいた後にタガネを使うのと、そうでないのとでは、スジボリのやり易さ、失敗しにくさが格段に違います。

4. 仕上がりが変わるひと手間の方法

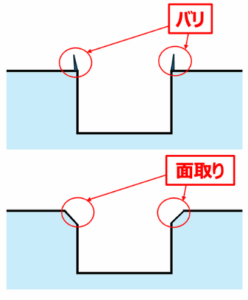

最後に、パネルラインの彫り直しや、新たなパネルラインを引く場合、仕上がりを更によくするための一工夫があります。それはバリを取ったり、面取りをすることです。ケガキ針の場合は、断面がV字型ですので、バリが発生したりすることがほとんどありません。一方、タガネやチゼルの場合は断面が四角い溝になり表面との確度がほぼ90℃の鋭角になります。タガネやチゼルを使ったことがある方は経験があると思いますが、この角にバリが出来ることがあり、このバリを処理する必要があります。また鋭角な溝というような状況はあまり現実的ではありませんので自然な仕上にするために、溝と表面の角を少しなだらかにしてあげる(=面取り加工をする)ことで、仕上がりが大きく変わります。

最後に、パネルラインの彫り直しや、新たなパネルラインを引く場合、仕上がりを更によくするための一工夫があります。それはバリを取ったり、面取りをすることです。ケガキ針の場合は、断面がV字型ですので、バリが発生したりすることがほとんどありません。一方、タガネやチゼルの場合は断面が四角い溝になり表面との確度がほぼ90℃の鋭角になります。タガネやチゼルを使ったことがある方は経験があると思いますが、この角にバリが出来ることがあり、このバリを処理する必要があります。また鋭角な溝というような状況はあまり現実的ではありませんので自然な仕上にするために、溝と表面の角を少しなだらかにしてあげる(=面取り加工をする)ことで、仕上がりが大きく変わります。

バリ取り・面取り加工の方法は2つあります。

a. ヤスリを使う

ペーパーヤスリ(600番から1000番のいずれか:状況によって異なる)を予め小さく(5~8㎜程度の四角)切ったものを用意しておきます。これをピンセットでつまみ、溝に合わせてなぞっていきます。こうすることでバリ取り・面取りが出来ます。スポンジヤスリは太いので適しません。ピンセットで摘まんだ状態では力が入らないと思うかもしれませんが、力を入れる必要はありません。そもそも鋭角ですのでなぞるだけでバリ取り・面取りが出来ます。

ユーチューブなどを見ていると、スポンジやすりを使って、スジボリしたあたりをザーッとヤスリがけしている方を見かけます。1/144などのような小さいキットであれば、それでも構いませんが、1/100になるとスジボリも太くなりますので、上記のやり方をお勧めします。

b. セラミックブレードを使う

デザインナイフのような形状で、刃の部分がセラミックで出来ているセラミックブレードという商品があります。これを使って、パネルラインに刃先を当てて、カンナ掛けをします。これも力はいりません。デザインナイフを使う方もおられますが、これはちょっとコツが必要ですので、最初はセラミックブレードの方が安心です。ただし、セラミックブレードを使うのはある程度太いスジボリの場合が有効であり、細い筋彫りですとブレードが入りません。

5. 最後に

最後までお読みいただきありがとうございました。

如何でしたでしょうか?スジボリが得意でなく敬遠されていた方が、「そうだったのか!挑戦してみよう!」という気持ちになっていただけたのであれば幸いです。はじめはパネルラインの彫り直しから始めてみてください。

ガンプラを綺麗に作る最初のステップはゲート処理です。このゲート処理はヤスリ掛けが必須です。ヤスリ掛けを行うとパネルラインが浅くなることがあります。もちろんそのままでもよいのですが、しっかりパンネルラインを彫り直すことで、墨入れがきれいに決まるようになります。墨入れがきれいに決まれば、仕上がりが非常に良くなります。全塗装をしない方でも、スジボリ、墨入れ、トップコートだけでも、仕上がりの良さがぐんと上がります。

ヤスリ掛け、スジボリはとても地味で根気のいる作業です。早く組み上げたくて、つい手を抜いてしまったり、急いでスジボリをしようとして失敗し、ショックのあまり途中で断念してしまったり、補修に倍以上の時間がかかったり、本当に忍耐のいる作業です。趣味としてガンプラを楽しもうと考えている方は、根気がいる作業ではありますが、気持ちをゆったり持ち、のんびりと作業を楽しむ余裕を持って製作を楽しんでください。私もまだ働いていますので、作業は夜や週末に限られ、一日でパーツ2、3個だけという場合もあります。

それでも、のんびり楽しんでいます。ヤスリ掛けやスジボリをしていると、無心になり仕事やその日の嫌なことなどを忘れて没頭でき、良いストレス解消になります。心に余裕があると完成度も驚くほど高くなり、満足度も格段にあがりますよ。是非皆様のガンプラライフをより楽しいものにしてください。

付録:ガンプラグレード別タガネの太さ

私の経験から、ガンプラグレード別タガネの太さをご紹介します。これじゃないとダメというものではありませんので、これから工具を揃えたいけど必要なものだけにしたいなーという方や、みんなはどの太さをつかっているの?という方は参考にしてください。

① SD / SD-EXスタンダード

このモデルは小さい割に、最初からパネルラインがしっかり彫られています。よって、当方は主に0.125㎜もしくは0.15㎜ を使っています。もちろんアクセントを加えたいという場合は他の太さも使います。

② EG / HG

EGはそもそもパネルラインがかなり少ないですが、HG同様1/144ですので、HGと同じということで、0.125mm,0.15mmを使っています。EGに新規パネルラインを加える場合、太さは自由ですが、縮尺から、太すぎるとアンパランスになります。

③ RG

RGはHGと同じ1/144ですが、とにかく初めからパネルラインが多く、且つ細いです。よって当方はケガキ針を使っています。その後に0.1㎜、0.125㎜を使ってもよいですが、そもそもパネルラインが多いので、うるさくなりすぎると思います(これは好みが解れるかもしれません)。一方タガネには0.075㎜というものも販売されているようです。私は使ったことがありませんが、個人的には、ここまで細いとケガキ針でいいじゃん?と思います。

④ MG

MGはそもそもパーツ分割でリアリティーを表現していますので、パネルラインがなくても良い位です。一方、もともとあるパネルラインを彫り直すという点においては、場所によって太さが変わってきます。0.125㎜~0.5㎜程度を使っています。無論、アクセントをつけるような太い線の場合は、0.8㎜などを使うことや、平刀を使う場合があります。